Intro

Eine Hirnhautentzündung (Meningitis) ist eine Erkrankung, die durch eine Entzündung der Hirnhäute verursacht wird. Am häufigsten wird diese durch Viren ausgelöst, seltener, aber dafür viel gefährlicher ist eine durch Bakterien verursachte Hirnhautentzündung. Bei einer bakteriellen Hirnhautentzündung ist es überlebenswichtig, Anzeichen rechtzeitig zu erkennen und entsprechend ärztliche Hilfe anzufordern. Welche Hirnhautentzündung Selbsttest können bei einer raschen Diagnosestellung helfen?

Wir zeigen in diesem Blogbeitrag verschiedene Hirnhautentzündung Selbsttest wie z. B. der Symptom-Check, Brudzinski-Kernig- und Lasègue-Zeichen sowie auch der Glastest zur Erkennung von Petechien mit Bildern und Schritt-für-Schritt-Anleitung.

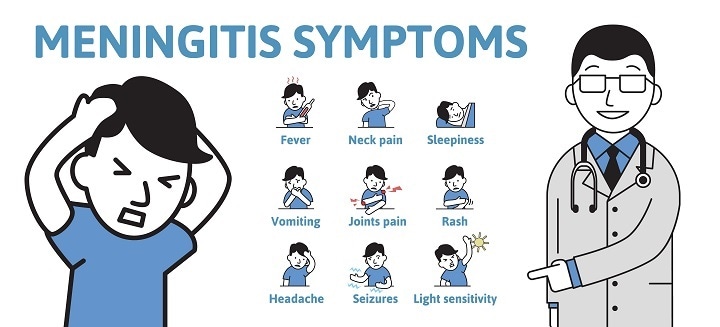

Symptom-Check bei Verdacht auf Hirnhautentzündung

Diese typischen Symptome können auf eine Hirnhautentzündung hindeuten:

- Fieber

- Kopfschmerzen

- Steifer Nacken

- Übelkeit und Erbrechen

- Lichtempfindlichkeit (Photophobie)

- Gelenk- und Gliederschmerzen

- Erhöhte Geräuschempfindlichkeit (Phonophobie)

Typische Hirnhautentzündung Symptome bei Kindern sind:

- Fieber

- Häufiges und schrilles Schreien

- Blasse sowie fleckige Hautfarbe

- Fehlender Appetit

- Erbrechen

- Trinkschwäche

- Ungeduld und Gereiztheit

- Schwere Weckbarkeit

- Kleine runde Flecken, die wie ein Ausschlag aussehen (Petechien)

- Vorgewölbte Fontanelle

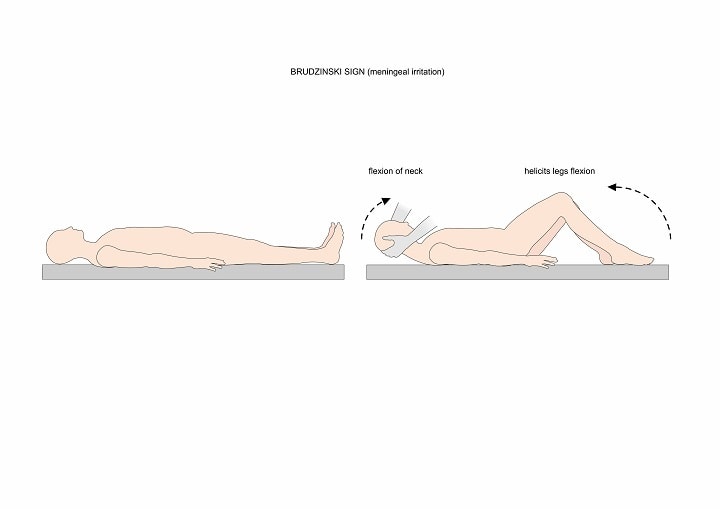

Brudzinski-Zeichen

Das Brudzinski-Zeichen ist ein klinisches Zeichen, welches im Rahmen einer neurologischen Untersuchung überprüft wird und kann u. a. auch auf das Vorliegen einer Meningitis hinweisen.

Durchführung Hirnhautentzündung Selbsttest auf Brudzinski-Zeichen

Für diesen Test legt man sich flach auf den Rücken und beugt den Kopf dabei kräftig im Nacken zur Brust hin. Werden bei der Durchführung dieser Übung die Beine dabei automatisch angezogen, spricht dies für ein positives Brudzinski-Zeichen.

Die Beugung des Kopfes verursacht einen Zug auf die dorsalen Anteile der Meningen, welcher auf die lumbalen Nervenwurzeln übertragen wird. Liegt hier eine Reizung vor, versucht man dabei automatisch durch das Anziehen der Beine den Schmerz entsprechend zu vermeiden und die Nervenwurzeln dabei zu entlasten.

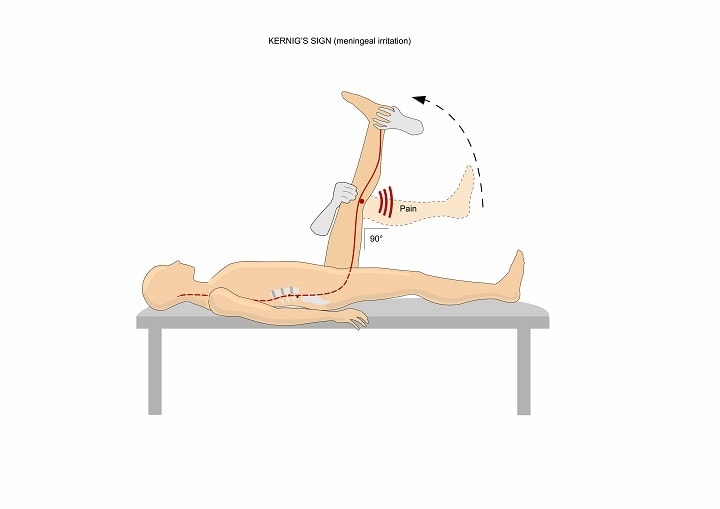

Kernig-Zeichen

Das Kernig-Zeichen dient dem Nachweis eines Nervendehnungsschmerzes und kann dabei auch bei der Diagnosestellung Meningismus hilfreich sein. Für diese Übung wird evtl. eine 2. Person zur Hilfestellung bei der Durchführung benötigt.

Durchführung Hirnhautentzündung Selbsttest auf Kernig-Zeichen

Für diese Übung legt man sich flach auf den Rücken. Anschliessend werden die Beine bei gestrecktem Knie im Hüftgelenk gebeugt. Werden dazu die Knie aufgrund von Schmerzen mitgebeugt, ist das Kernig-Zeichen positiv.

Alternativ kann das Kernig-Zeichen auch durch die Beugung des Beines im Hüftgelenk mit gebeugten Knien erfolgen und die Prüfung erfolgt entsprechend durch das Strecken der Beine im Kniegelenk. Ist das Strecken im Kniegelenk schmerzhaft, wird das Kernig-Zeichen ebenfalls als positiv bewertet.

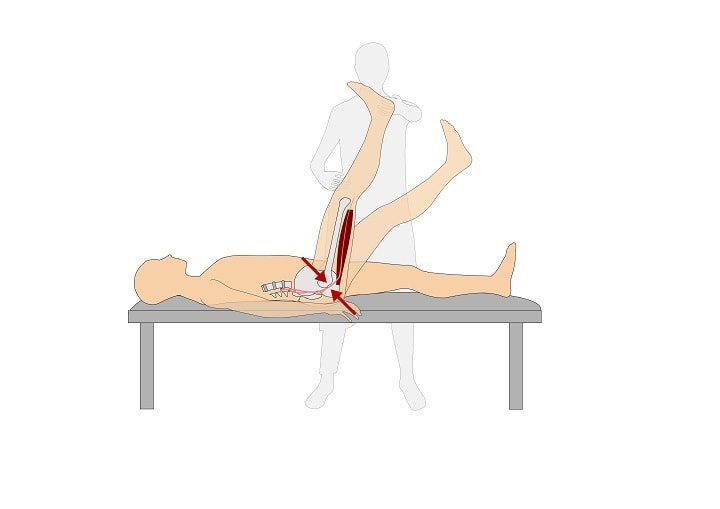

Lasègue-Zeichen

Das Lasègue-Zeichen basiert auf der Auslösung eines Dehnungsschmerzes im Bereich der Spinalnervenwurzeln der Rückenmarkssegmente L4-S2 sowie des Nervus ischiadicus und wird ebenfalls beim Verdacht auf Meningismus angewendet. Auch bei dieser Übung sollte man sich von einer 2. Person helfen lassen.

Durchführung Hirnhautentzündung Selbsttest auf Lasègue-Zeichen

Für diese Übung legt man sich flach auf den Rücken, wobei das gestreckte Bein langsam im Hüftgelenk um 90° gebeugt wird. Wird diese Übung aufgrund von Schmerzen im Bein, Gesäss oder Rücken bei einer Beugung von 70-80° abgebrochen, gilt das Lasègue-Zeichen als positiv. Ein positives Lasègue-Zeichen kann auch auf eine Entzündung im Bereich der Nervenwurzeln im Rahmen eines Bandscheibenvorfalls hindeuten.

Glastest zur Erkennung von Petechien bei Verdacht auf Hirnhautentzündung

Wie lassen sich Petechien von einem Ausschlag unterscheiden? Zur Unterscheidung, ob es sich um einen Ausschlag oder doch um Petechien handelt, kann dieser einfache Selbsttest angewendet werden. Für die Durchführung dieses Tests wird ein klares, durchsichtiges Glas benötigt.

Durchführung Glastest bei Verdacht auf Hirnhautentzündung

Für diesen Test drückt man den Boden eines durchsichtigen Glases fest auf die betroffene Hautstelle. Bleiben die Punkte dabei bestehen und behalten ihre rötliche intensive Färbung bei, handelt es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um Petechien. Verschwinden die Flecken oder werden blasser, handelt es sich dabei eher um einen Ausschlag.

Ärztliche Hirnhautentzündung Tests

Anamneseerhebung

Bei der Anamneseerhebung wird vor allem nach Symptomen, Vorerkrankungen, Medikamente, Allergien, Risikokontakten sowie auch Auslandsaufenthalten gefragt.

Körperliche Untersuchung

Bei der körperlichen Untersuchung wird neben dem typischen Kinn zur Brust–Test, um eine schmerzhafte Nackensteifigkeit festzustellen auch auf Brudzinski-Kernig- sowie Lasègue-Zeichen getestet.

Hautuntersuchung

Bei einer schweren bakteriellen Meningitis können kleine Einblutungen auf der Haut (Petechien) auftreten. Diese sehen zunächst aus wie kleine blaue oder bräunliche Pünktchen und werden im Verlauf zu grösseren Flecken, die sich typischerweise mit einem durchsichtigen Gegenstand (Glas) nicht wegdrücken lassen. Sie sind ein Alarmsignal.

Lumbalpunktion (Rückenmarkspunktion)

Dabei wird eine Nadel in den unteren Rücken, den Rückenmarkskanal, eingeführt, wobei eine kleine Menge Rückenmarksflüssigkeit (Liquor) entnommen und auf Infektionen oder andere Probleme untersucht werden kann.

Blutuntersuchung

Hierfür wird Blut entnommen und entsprechend auf Infektionen untersucht.

Stuhlprobe

Dabei wird im Labor eine Stuhlprobe auf Anzeichen und Vorliegen einer Infektion untersucht.

Bildgebende Untersuchungen

Eine CT- oder MRT-Untersuchung kann durchgeführt werden, um Bilder des Gehirns zu machen und dabei nach etwaigen Entzündungen zu suchen.

Nasen- oder Rachenabstrich

Dabei entnimmt der Arzt mit einem Stäbchen (Tupfer) eine entsprechende Probe aus der Nase bzw. dem Rachen. Ein Labor überprüft diese Probe anschliessend auf Infektionszeichen.

Wann zum Arzt?

Eine bakterielle Meningitis ist ein medizinischer Notfall, der sich rapide verschlimmern kann. Bei Symptomen einer Hirnhautentzündung, beim Verdacht darauf oder nach engem Kontakt mit jemandem, der eine Meningitis hat, ist schnelle medizinische Hilfe gefordert.

Was ist eine Hirnhautentzündung?

Eine Hirnhautentzündung (Meningitis) ist eine Krankheit, die durch eine Entzündung der Hirnhäute verursacht wird. Hirnhäute sind jene Membranen, die das Gehirn sowie das Rückenmark umgeben. Die Ursache der Entzündung ist in der Regel eine Infektion der Flüssigkeit, die das Gehirn bzw. das Rückenmark umgibt.

Die zwei häufigsten Arten von Hirnhautentzündungen sind die virale und die bakterielle Meningitis. Eine nicht durch Bakterien verursachte Hirnhautentzündung wird dabei auch als aseptische Meningitis bezeichnet.

Was ist der Unterschied zwischen Meningitis und Enzephalitis?

Der Unterschied zwischen Meningitis und Enzephalitis ist die Lokalisation, also der Ort, wo die Entzündung entsteht. Bei einer Meningitis handelt es sich um eine Entzündung der schützenden Auskleidung von Gehirn und Rückenmark, bei einer Enzephalitis um eine Entzündung des Gehirns selbst.

Ist eine Hirnhautentzündung ansteckend?

Die Meningitis selbst, die Schwellung der Hirnhäute, ist nicht ansteckend, einige ihrer Ursachen schon. Denn die meisten bakteriellen und viralen Ursachen der Meningitis können von Mensch zu Mensch übertragen werden.

Hirnhautentzündung Ursachen

Virale Meningitis

Die virale Meningitis ist wesentlich häufiger als die bakterielle und dabei selten lebensbedrohlich. Sie kann durch verschiedene Viren verursacht werden wie z. B. Coxsackie-Virus A und B, Herpes simplex Virus Typ 1 und 2, FSME-Virus, Varizella-Zoster-Virus, Epstein-Barr-Virus, Mumps-Virus, Masern-Virus, HIV, Polio-Virus sowie das Röteln-Virus. Art und Übertragung hängen dabei immer vom jeweiligen Virustyp ab.

Bakterielle Meningitis

Viele Arten von Bakterien können eine Meningitis verursachen. Eine bakterielle Meningitis ist zwar selten, kann aber tödlich enden. Häufigste Erreger hier sind neben Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) auch Meningokokken (Neisseria meningitidis). Sie werden durch Körperflüssigkeiten übertragen und können dabei innerhalb weniger Stunden zu einer Blutvergiftung führen. Zu den Bakterienarten die eine Hirnhautentzündung auslösen können gehören:

- Neisseria meningitis (Meningokokken)

- Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken)

- Haemophilus influenzae Typ B

- Listeria monocytogenes

- Staphylokokken

- Enterobakterien inkl. Pseudomonas aeruginosa

Parasitäre Meningitis

Eine parasitäre Meningitis wird durch bestimmte Parasiten verursacht und wird dabei auch als eosinophile Meningitis bezeichnet.

Häufigkeit von Meningitis

Invasive Meningokokkenerkrankungen treten weltweit auf. In den letzten Jahren lag die Inzidenz in Europa meist bei weniger als 2 Erkrankungen auf 100000 Einwohner.

Hirnhautentzündug Anzeichen und Symptome

Zu Beginn einer Hirnhautentzündung treten meist grippeähnliche Symptome auf. Im Verlauf kommt es dann zu weiteren Beschwerden wie z. B. schmerzhafte Nackensteifigkeit (Meningismus), vor allem bei der Bewegung mit dem Kinn zum Brustkorb. Erste Symptome zeigen sich dabei 2-5 Tage nach der Ansteckung, bei Meningokokken sind es entsprechend 2-10 Tage.

Die häufigsten Symptome einer Hirnhautentzündung

- Fieber

- Kopfschmerzen

- Übelkeit sowie Erbrechen

- Steifer Nacken

- Lichtempfindlichkeit (Photophobie)

- Verwirrung

- Gelenkschmerzen

- Gliederschmerzen

- Schläfrigkeit

- Krampfanfälle

- Erhöhte Geräuschempfindlichkeit (Phonophobie)

Typische Hirnhautentzündung Symptome bei Kindern

- Fieber

- Häufiges und schrilles Schreien

- Blasse sowie fleckige Hautfarbe

- Fehlender Appetit

- Erbrechen

- Trinkschwäche

- Ungeduld und Gereiztheit

- Gekrümmter Rücken

- Schwere Erweckbarkeit

- Kleine runde Flecken, die wie ein Ausschlag aussehen (Petechien)

- Vorgewölbte Fontanelle

Hirnhautentzündung Risikofaktoren

Folgende Risikofaktoren erhöhen das Risiko für eine Meningitis:

- Alter: Etwa 70 % aller Fälle von bakterieller Meningitis betreffen Kinder unter 5 Jahren

- Geschwächtes Immunsystem

- Leben in einer Wohngemeinschaft

- Milzerkrankungen

- Kopfverletzung bzw. Schädel-Hirn-Trauma

- Schwerer Alkoholmissbrauch

Hirnhautentzündung Behandlung

Die Behandlung einer Meningitis hängt immer von der jeweiligen Ursache dafür ab. Abgeklärt werden muss in erster Linie, ob es sich dabei um eine bakterielle oder virale Meningitis handelt, da diese unterschiedlich behandelt werden. Einige Tage bis Wochen nach Beginn der Behandlung einer Meningitis kann bereits eine Besserung der Beschwerden eintreten. Bis zur vollständigen Genesung kann es allerdings Wochen bis Monate dauern.

Behandlung der bakteriellen Meningitis

Zur Behandlung einer bakteriellen Meningitis werden intravenös Antibiotika eingesetzt, zusätzlich dazu manchmal auch ein Glukokortikoid (Kortison) namens Dexamethason, welches entzündungshemmend wirkt. Dabei gilt: Je früher die Behandlung begonnen wird, desto besser sind auch die Erfolgsaussichten.

Steroide haben sich bei der Behandlung von bakterieller Meningitis bei Säuglingen und Kindern als sehr hilfreich erwiesen, während sie bei Erwachsenen eher selten eingesetzt werden. Bei einer Meningokokken-Meningitis werden zudem vorbeugend auch Kontaktpersonen ebenfalls mit Antibiotika behandelt.

Behandlung der viralen Meningitis

Die Behandlung der viralen Meningitis zielt in der Regel darauf ab die Symptome zu lindern. Helfen können hier vor allem Bettruhe wie auch fiebersenkende bzw. schmerzlindernde Medikamente.

Folgen und Komplikationen einer Hirnhautentzündung

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass 10-20 % aller Menschen, die an Meningitis erkrankt sind, langfristige gesundheitliche Probleme entwickeln. Bei bakterieller Meningitis ist die Wahrscheinlichkeit dauerhafter gesundheitlicher Folgen deutlich höher als bei anderen Arten von Meningitis, denn diese kann zu einer gefährlichen Sepsis führen, welche wiederum zu Gewebe-, Blutgefäss- sowie Organschäden führen kann.

In extremen Fällen können Organe sogar komplett versagen. Flächige rote Flecken auf der Haut (Petechien) können ein Anzeichen für eine durch bakterielle Meningitis verursachte Sepsis sein. In manchen Fällen kann eine Hirnhautentzündung bleibende neurologische Schäden hinterlassen, dazu gehören z. B. Gehörschäden sowie Lähmungserscheinungen.

Sepsis (Blutvergiftung)

Eine mögliche Komplikation bei einer Meningokokken-Infektion ist eine Sepsis (Blutvergiftung). Meningokokken tragen auf ihrer Oberfläche schädliche Zuckerketten (Endotoxine). Beim Zerfall dieser Bakterien werden entsprechende Giftstoffe ins Blut freigesetzt, was eine unkontrollierte Blutgerinnunsreaktion im Körper auslöst und zur Bildung zahlreicher Thromben (Blutgerinnsel) führt, welche Blutgefässe verstopfen können.

Zum Thrombose Selbsttest geht es hier

Petechien

Durch die Gerinnselbildung werden die für die Blutgerinnung notwendigen Gerinnungsfaktoren aufgebraucht, was die Entstehung von kleinen Einblutungen in Haut und Schleimhaut zur Folge hat. Diese Petechien sind zunächst stecknadelkopfgross, rot oder braun, werden im Verlauf grösser und sehen dabei aus wie blaue Flecken.

Zum Durchblutungsstörung Selbsttest geht’s hier

Langfristige Auswirkungen einer Hinrhautentzündung

Zu den langfristigen Auswirkungen einer Meningitis gehören:

- Seh- oder Hörverlust

- Gedächtnis- sowie Konzentrationsschwierigkeiten

- Epilepsie

- Bewegungs- und Gleichgewichtsstörungen

- Verhaltensauffälligkeiten sowie auch Lernschwächen bei Kindern

- Arthritis

- Organschäden

Meningitis Vorbeugung

Es gibt mehrere Impfstoffe zur Vorbeugung von bakteriellen Hirnhautentzündungen. Diese werden Säuglingen und Kindern empfohlen. Darüber hinaus werden zusätzlich zwei Dosen im Alter von 11-18 Jahren angeraten. Unter bestimmten Umständen kann der Arzt oder die Ärztin auch eine Meningitis-Impfung empfehlen, z. B. bei

- Chronischen Lungenerkrankungen, wie Emphysem oder COPD

- Herzkrankheiten

- Diabetes

- Chronischem Nierenversagen

- Reisen in Länder, in denen Meningitis häufig vorkommt

- Abgeschwächte Immunität

- Bestimmte Blutkrankheiten

- Beschädigte oder entfernte Milz

Eine weitere Massnahme zur Vorbeugung einer Hirnhautentzündung ist eine gute Hygiene. Dazu gehören z. B. häufiges Händewaschen, vor allem nach dem Toilettengang und vor der Zubereitung von Speisen, sowie das Bedecken von Mund und Nase wenn man hustet oder niest, wie auch das sichere Zubereiten von Lebensmitteln.

Fazit

Eine Hirnhautentzündung (Meningitis) ist eine Krankheit, die durch eine Entzündung der Hirnhäute entsteht. Die zwei häufigsten Arten von Hirnhautentzündungen sind die virale und die bakterielle Meningitis.

Zu Beginn einer Hirnhautentzündung treten typischerweise grippeähnliche Symptome auf. Im Verlauf kommt es dann zu weiteren Beschwerden wie z. B. schmerzhafte Nackensteifigkeit (Meningismus), vor allem bei der Bewegung mit dem Kinn zum Brustkorb.

Eine Meningitis kann schnell zum Notfall werden. Hirnhautentzündung Selbsttest wie z. B. der Symptom-Check, Brudzinski-Zeichen, Kernig-Zeichen, Lasègue-Zeichen sowie auch der Glastest zur Erkennung von Petechien können entscheidend bei der raschen Diagnosestellung helfen.

Zu den ärztlichen Hirnhautentzündung Tests gehören eine Anamneseerhebung, eine körperliche Untersuchung, eine Inspektion der Haut auf das Vorliegen von Petechien sowie auch eine Lumbalpunktion (Rückenmarkspunktion), Blutuntersuchung, Stuhlprobe, CT/MRT oder einen Nasen- bzw. Rachenabstrich.

Die Behandlung einer Meningitis hängt immer von der jeweiligen Ursache ab. Impfstoffe, sowie auch eine gute Hygiene können bei der Vorbeugung von Hirnhautentzündungen helfen.